作为“燕园三老”之一的张中行,曾经被历史的尘烟湮没,少有人知晓。但在20世纪90年代,随着“学者散文”进入人们的视野,张中行、季羨林、金克木这些年长的学者,一夜之间老枝返绿,成为许多读书人追逐的光束。那么,这些文学巨匠为什么如此受欢迎?今天的作家又能从他们的写作理念、艺术追求和精神人格中学到什么?在纪念张中行先生诞辰115周年之际,我们不妨就这个问题说开去。

张中行(1909年至2006年)

既有旧学的源流,又有新学之气象

张中行这一代人不同于当代作家之处在于,他们自小都接受过比较正规的传统文化教育,古代文化的学养十分深厚,同时他们年轻时大多游学西方,受到西方文化的浸淫,兼之他们还耳濡目染了“五四”时期学人的思想和风采,因此他们的思想和为人处世更接近于“五四”学人。他们以传统士大夫的理想与情怀来创作散文随笔,以科学家的理性来介绍知识,释疑世间万物万事,又以哲学家的智慧来感悟社会人生。如此,他们的散文自有一种广博阔大,一种古朴的历史感和文化氛围。

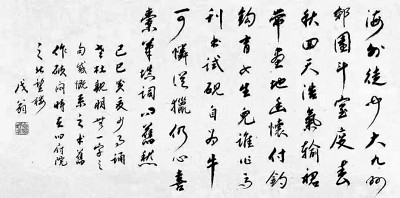

张中行书法作品

张中行沉默了近50年,在80岁高龄时厚积薄发,著作一发而不可收。观其20世纪八九十年代的著作,包括《负暄琐话》《负暄续话》《负暄三话》《禅外说禅》《顺生论》《流年碎影》《文言和白话》等,皆为上品。有人说张中行是杂家,因他的思想贯穿儒释道,又深谙西方哲学,其创作又涉及哲学、语言学、辞章学等,更有人说他是“大器晚成”,但显然这都不是一日之功,是长期沉潜修养的结果。因为在他的作品中,我们看不到方枘圆凿,看不到居高临下的傲慢,也看不到炫耀知识的“掉书袋”,看到的是庄子与罗素的友好握手,唐诗宋词的意象与怀疑主义哲学相互交织,平静的叙述与浅白但内蕴丰厚的文字互补相融。

张中行的文章,既有旧学的源流,又有新学之气象,既有诗人的感伤、哲人的情思,也有史家的纵深,这就形成了他散文独特的风格:平民的情感基调与古典哲学的高贵气质俱在,朴素平易的表达与文采风流俱现。而其骨子里,则是对有限世界的热爱,对无限与不可知世界的敬畏。我想,这大概是广大读者喜欢张中行散文的原因吧。

反观当下的一些作家,缺乏的正是这种中西文化深度融会贯通的能力,以及中国古典文学的深厚学养。中国当代作家有必要向张中行这一代作家学习,既拥有世界性、现代性的视野,又回归到我国“文”的伟大传统。只有从中华优秀传统文化中获得足够的营养,以此来丰富强健自己,才能更有作为地参与现代化国家建设,为人们提供更多的精神力量。

以超然的姿态、理性的眼光,审视社会人生的全景

张中行的“学者散文”给当代作家的另一个启示是,文学创作不能心浮气躁,更不能急功近利,而应以超然的姿态对待文学。

季羡林说过:“中行先生是高人、逸人、至人、超人。淡泊宁静,不慕荣利,淳朴无华,待人以诚。”这并非说张中行是无所不能的强者,而是指他有“超然”之心与“超然”的人生态度,即“禅境人生”,追求“不动情的心境湛然”。但要能真正抛开心智的迷障,看透名利的虚妄,达到“湛然”心境谈何容易。张中行把深奥的玄思根植在现实的土壤上,又融入了近现代西方哲学思想,他对现实人生保持着一种旁观者的姿态,或进行自我反观。

他一生安贫乐道,信奉“贵生”,崇尚“顺生”。他就是希望做点学问,看点书,写点书,憧憬超然、恬淡的生活,因此在人生路上,不管碰到什么困难挫折,他都能泰然自若,不随同世俗,固守自我之本分,从而得大自在。在人格精神上,他崇尚理性,坚持“让人疑”的独立思辨的怀疑主义,既有爱因斯坦式的诘问、罗素式的自省,又有道家的无为。在写作上,他只写自己想写的事,说自己想说的话,不是为创作而创作。他执着而又淡泊,体现出一种高迈、稀有的人格境界。他的这种超然,并不是对现实社会历史的退避和否定,而是以一种理性的眼光去审视社会人生的全景。在张中行的身上,或多或少留存着魏晋遗风。

《负暄琐话》

张中行的“学者散文”写作,体现出一种内敛性的思维方式与行文的节制。内敛的思维方式推崇“天人合一”的整体观,服膺“静”“命”“常”“明”的“动态平衡”规律。内敛式思维注重直观、直觉、内省和体悟,其间既有质疑、批判、自我忏悔,也有冥想冷观,有大智若愚、大巧若拙的含蓄。内敛式思维崇尚古朴简洁,既蕴含着古典的遗风余韵,又充满着科学的精神和现代的意识。内敛式思维看似平平淡淡、不温不火、从容不迫,内里却有独特的生命体察。正是因此,内敛式思维具有“不事张扬”和“缄默的智慧”的特征。它拒绝飞扬浮躁,远离抒情感伤,亦与急功近利无缘。这一点在张中行的散文中表现得特别明显。

比如,他一再强调人要“顺生”,认为“生,来于天命,我们抗不了,于是顺;顺之暇,我们迈出几步,反身张目”。自然平淡的语言,体现的是中西融汇的生命智慧和对人世百态的冷静观照。张中行有大量写人记事的散文,思维方式很独特。他笔下的文化名人如章太炎、熊十力、梁漱溟、刘半农等,个个如雷贯耳,但他没有去渲染他们学术上的成就及影响,而是以近于《世说新语》的笔法,琐话琐谈,极尽这些文化名人的奇癖、怪癖和随便淡泊的性格。他写熊十力“信道笃”“能躬行”,由人谈到文,由浅及深,由近及远,由面相到内心,琐事轶闻中有“史”,而“史”中又有“诗”。总之,在这类写人记事散文中,他像是与一个个老朋友聊天,又像是在欣赏一件件文物古董,其间的褒贬臧否都节制、内敛,点到为止。这种内敛性的思维方式与行文的节制,对当下的文学创作同样富有启示性意义。

有智慧的散文启人心智,又带来阅读的愉悦

智慧写作,是张中行的“学者散文”给我的另一个深刻印象。为什么张中行的散文如此诱人?其中固然有学识,有人生的修养与人生境界使然,但若没有智慧的渗透、润滑,则学识有可能变成“掉书袋”,人生境界也有可能因坚硬、刻板而流于说教,使散文失去了味道。可见,散文尤其是其中的随笔小品等品种,不但需要修养、学识、思想,同样需要作者的人生智慧。

有智慧的散文既启人心智,传达真理,激发起读者的理性认识活动,又带来阅读的愉悦。没有智慧的散文一般来说都显得干巴枯燥、呆板滞重,而且往往伴随着思想上的苍白和艺术上的平庸,这样的散文就如大锅清水汤一样寡淡乏味。所以,文学史上那些优秀散文作家,一般来说都具备较为出色的主体人格智慧。

张中行夫妇与启功(中)合影

在智慧的渗透和表达方面,张中行承续了前辈散文作家的优良传统,又体现出独特的人格色彩。他的智慧,在于平和的叙述中透出知识分子的气质和诗化哲学的风味,并将科学理性、思辨和情趣高度融合。此外,他在叙事中尽量将议论和抒情控制到最低限度,在不臧否、不褒贬中,体现对历史是非、人性美丑的道德和美学判断。总体来看,主体人格上的智慧和诗性,不仅给张中行的散文带来了既入世又出世,既冷峻又宽容的独特生存体验,带来了朋友式的会心微笑,还给张中行的散文文体带来了独特的品质。

自由的心灵为张中行的散文写作带来了别样的风景。散文是所有文学体裁中最少受拘束、最自由自在的文体。作家们在这里可以尽情驰骋,发挥出最大艺术才能。甚至有人说,散文作家想怎么写就怎么写,能怎么写就怎么写,根本不用去管什么文学创作的“清规戒律”。还有人说,生活有多么丰富,散文也应该有多么丰富。更有人将散文比作“散步”,认为“应用文是赶路,散文是散步。赶路有目的地,有固定的路线。散步不一定需要目的地,随兴所至,走到哪里就是哪里,也不一定要固定的路线,一路行来,傍花随柳,东张西望,路愈曲折愈富于情趣,不必顾虑到目的地需要多花时间”。这表明,散文作为一种人类精神的自由表达,本质上是对坚硬、刻板秩序的“反动”。同时还表明,散文在本质上应是“闲适”的。它偏爱“闲谈体”,倾向于性灵,倾向于亲切、从容的表达。而要做到这一点,散文作者不单需要具备一种博大的胸襟,一种包容的心态,还需要拥有通达洒脱、俯仰自如,“手挥五弦,目送归鸿”的自由自在的心灵。

考察张中行的散文可以看到,由于深受儒道释思想的浸润,同时又乐天知命,甘于淡泊和淡化自我,他将人生的姿态放得很低。正如启功所说,张中行“生活上悃愊无华,行事上那么取予不苟”。他写作散文时,心态是较为自由、放松的。他或状物,或写事,或怀人;或记叙,或聊天,或抒情;或古拙,或冷静,或深沉,或超脱,真可谓信笔由缰、任意为之,当行即行、当止即止。一切都是这样无拘无束、水到渠成、天然成趣。而这都离不开张中行的生活心境,离不开他自由自在的充盈心灵。可见,自由的心境,放松的写作,同样是文学创作取得成功的重要因素。

超然思想,禅境人生,内敛式思维方式与行文节制,智慧写作和自由心灵,这些都是弥足珍贵的,值得当代作家好好品味和学习。这是历久常新的一份文学遗产。从这个意义上说,张中行的出现,是20世纪90年代文坛的一道亮丽的风景线,其风景的底色是坦诚、率真、节制、智慧和超然的人生哲学。这个老人一生都在追寻一个安静而没有纷争的内心世界,追求一份超然的禅意之境,其间既有中华优秀传统文化的传承,又有着理性思维的缓缓流淌。他从容、淡泊、自由地走过,在20世纪末的散文天空,落下一片散不掉、抹不去的余影。